Humusaufbau statt Hungersnot

von Hans-Peter Schmidt

Druckausgabe des Artikels im PDF-Format (hier)

Weltweit durchgeführte Studien zeigen seit über einem halben Jahrhundert, dass die Verringerung des Humusgehaltes der Böden zu verringerten Erntemengen führt [Lal 2006] und ab einem bestimmten Grenzwert auch nicht mehr durch höhere Düngemittelmengen kompensiert werden kann. Trotz dieses Wissens schreitet der Humusverlust landwirtschaftlicher Böden unvermindert voran. Obwohl die Maßnahmen zur Verhinderung des Humusverlustes und zum Wiederaufbau der Humusgehalte bekannt und wissenschaftlich abgesichert sind, gehört der Schutz der Böden und Ökosysteme in keinem Land der Welt zu den politischen Prioritäten.

Seit Beginn der Landwirtschaft vor über 10 000 Jahren haben die Böden zwischen 55 [IPCC 2001] und 320 Milliarden Tonnen Kohlenstoff [Ruddiman 2003] verloren. Das entspricht einem Verlust des ursprünglichen Humusgehaltes von 25% bis 75% [Lal 2011]. Der größte Teil des aus den Böden verlorenen Kohlenstoffes ging dabei in Form von CO2 in die Atmosphäre und hat somit einen erheblichen Anteil am Klimawandel.

Für gesunde Böden gelten Humusgehalte zwischen 3,5% und 6%. Diese lassen sich aber nur durch weitgehend geschlossene Stoffkreisläufe und die Arbeit mit organischen Bodenverbesserungen wie Kompost und Mulch sowie durch minimale Bodenbearbeitung erhalten. In zielgerichtet aufgebauten Böden tropischer Regionen mit hohen Niederschlägen lassen sich sogar Humusgehalte von 10% bis 15% erreichen, wie es die von Menschen geschaffene Terra Preta im Regenwald des Amazonas besonders eindrucksvoll zeigt.

Böden hingegen, auf denen industrialisierte Landwirtschaft betrieben wird, verlieren durch ungeeignete Bearbeitungsmethoden sehr rasch an Humus. Häufige Bodenbearbeitung und Bodenverdichtung, halbsaisonal nackte Böden, Monokulturen ohne Fruchtrotation und ohne Feldrainbewuchs, Einsatz von Herbiziden und mineralisch-synthestischer Düngung, Entwaldung und Verbrennung von Biomasse (sowohl Ernterückstände als auch Viehdung) führen zu Verlust der Ackerkrume. Die meisten intensiv genutzten landwirtschaftlichen Böden in den gemäßigten Klimazonen Mitteleuropas, Asiens und Nordamerikas weisen nur noch Humuswerte zwischen 1% und 2% auf, wobei zahlreiche Flächen bereits Humuswerte von deutlich unter 1% (z.B. die norddeutschen Sandböden) aufweisen und bereits mehr als den halben Weg zur Verwüstung hinter sich gelegt haben.

Die kritische Grenze des Humusgehaltes, unter der die Erntemengen deutlich zurückgehen, liegen für die gemäßigten Klimazonen bei 2% [Lal 2006; Kemper et al. 1966; Loveland et al 2003] und für die meisten tropischen Böden bei 1,1 % [Aune und Lal, 1997]. Unterhalb dieser Grenzen nimmt die Wasserspeicherkapazität der Böden schnell ab, wodurch das Potential der Pflanzen, längere Trockenperioden zu überstehen, schnell sinkt. Ebenso rasch sinkt die Nährstoffspeicherkapazität der Böden, was bedeutet, dass Düngemittel schneller ausgewaschen werden oder vergasen und jedenfalls den Pflanzen und symbiotischen Mikroorganismen nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Mit sinkendem Humusgehalt sinkt zudem die Kapazität des Bodens, sich gegen Schädlinge zu wehren und Schadstoffe abzubauen, womit auch die Krankheitsanfälligkeit der Pflanzen steigt.

Um unter diesen Bedingungen die Flächenerträge zu halten, müssen mehr Düngemittel, spezifisch gezüchtetes Saatgut und immer wirksamere Pestizide eingesetzt werden. Und genau da ist wahrscheinlich auch die Ursache des Übels zu suchen: So wie die Pharmaindustrie die höchsten Gewinne bei chronisch Kranken mit langer Lebenserwartung erzielt, fährt die Agrochemie ihre höchsten Profite bei humusarmen, ausgelaugten Böden mit industrieller Bewirtschaftung ein.

Doch während mit dem beschriebenen agrochemischen Cocktail in gemäßigten Klimazonen noch bei Humusgehalten von 0,9% – 1,5% einigermaßen stabile Erntemengen erzielt werden können, ist dies in den Tropen bei Humusgehalten unter 1 % schlicht nicht mehr möglich. Die Ernten sinken von Jahr zu Jahr bis schließlich keine traditionelle Bewirtschaftung mehr möglich ist, die Böden verwüsten und die Bauern sich nicht einmal mehr selbst versorgen können.

In Kenya haben einige landwirtschaftliche Flächen innerhalb von 30 Jahren 2% - 3% ihres Humusgehaltes verloren [Quellen in Lal 2006]. Im Senegal fiel der Humusgehalt in der Oberbodenschicht bereits vor der „grünen Revolution“ von 2,8 % auf 1% [Siband 1974]. Dieses Bild zieht sich über den gesamten afrikanischen Kontinent und ebenso über Südostasien und Lateinamerika. Fast 90% der einen Milliarde hungernder Menschen wohnen in jenen Klimazonen, wo der Humusgehalt unter die kritische Grenze gesunken ist und wo dementsprechend die Erträge nicht mehr zur Eigenversorgung der Landbewohner ausreichen.

Mehr Humus im Boden, mehr Korn in der Mühle

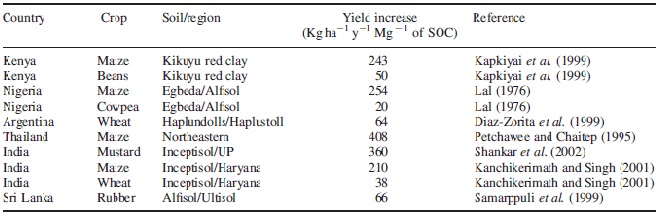

Rattan Lal vom Carbon Management and Sequestration Center in Columbus (Ohio), einer der verdienstvollsten Forscher auf diesem Gebiet, zeigt seit über 35 Jahren durch ausgedehnte Feld- und Sammelstudien in Afrika, Mittelamerika und Südostasien, dass innerhalb des kritischen Bereiches von 0,5% bis 2,5% Humus die Erntemengen linear mit der Erhöhung des Humusgehaltes zunehmen. Nicht die mechanische und chemische Intensivierung der Landwirtschaft, wie Agrochemie und Politik noch immer stur und zynisch behaupten, sondern nur die Erhöhung des Humusgehaltes durch nachhaltige landwirtschaftliche Methoden kann die Nahrungsmittelversorgung für die wachsende Weltbevölkerung sichern.

Durch eine jährliche Erhöhung des Humusgehaltes in der Wurzelzone von 1 t C/ha/a (ca. 0,035% Humus) könnte die Getreideproduktion in den Entwicklungsländern um jährliche 32 +/- 11 Millionen Tonnen gesteigert werden [Lal 2006]. Diese Menge entspricht dem Nahrungsmittelbedarf von 150 Millionen Menschen. Jede zusätzliche Tonne Kohlenstoff in einem Hektar landwirtschaftlichen Bodens der Tropen und Subtropen könnte die Erträge um durchschnittlich 20-70 kg/ha Weizen, 10-50 kg /ha Reis, 30 – 300 kg/ha Mais und 40-60 kg/ha Bohnen [Lal 2006] steigern.

Die Steigerung des Humusgehaltes landwirtschaftlicher Böden von jährlich 0,035% ist mit den bekannten Methoden des Klimafarmings sehr wohl zu erreichen, wobei die Zahl sogar äußerst konservativ gerechnet ist. Bei vollständiger Umsetzung der Methoden wäre sogar das drei- bis fünffache dieser Humuszuwächse durchaus realistisch.

Klimafarmingmethoden

Die Methoden des Klimafarmings gehören im Grunde seit Jahrhunderten zur guten landwirtschaftlichen Praxis, sie sind weltweit erprobt und wissenschaftlich bestätigt, jedoch in den letzten 50 bis 100 Jahren weitgehend aus der üblichen Praxis verschwunden. Dank der modernen Wissenschaft und der erweiterten Kenntnisse über die Bodenbiologie sowie über die Kohlenstoff-, Stickstoff und sonstigen Nährstoffkreisläufe konnten die Methoden gezielt optimiert und auf verschiedene Standortbedingungen angepasst werden. Die folgenden acht Elemente sind von zentraler Bedeutung:

- Dauerhafte Bodenbedeckung (Der Boden sollte nie nackt liegen. Nackte Böden fördern die Erosion, die Verdunstung des Bodenwassers, die Auswaschung und Ausgasung von Nährstoffen; sie schwächen die Bodenbiodiversität und die Ernährung der Symbionten, sie führen zu fehlender Nutzung des Bodenpotentials zur Assimilierung von atmosphärischen Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser. Die Bodenabdeckung kann durch Mulching mittels Ernterückständen oder Gründüngungssystemen erreicht werden.)

- Pflugloser Anbau, Direktsaat (Schont die Bodenstruktur und deren Porosität; Bodenschichten bleiben erhalten; es kommt nicht zu Bodenverdichtungen, die Biozenose wird gefördert; die Ausgasung von Bodenkohlenstoff und anderen Nährstoffen wird gebremst.)

- Schließung der Nährstoffkreisläufe (Einsatz von Kompost, Bokashi, Mist – die Nährstoffe die dem Boden entzogen werden, müssen dem Boden in geeigneter Weise zurückgeführt werden.)

- Mischkulturen / Ackerforst (Mischkulturen fördern die Bodenbiodiversität und damit die biologische Nährstofffixierung sowie die Krankheitsresistenz des Agro-Ökosystems. Ackerforst verhindert Erosion, nutzt besser die verschiedenen Bodenhorizonte, erhöht die Assimilation von atmosphärischem Kohlenstoff, der im Boden angereichert wird)

- Gründüngung / Leguminosen (Förderung der biologischen Stickstofffixierung, Bildung von Bodenaggregaten, erhöhte Biomasseproduktion)

- Kulturrotation (3-Felderwirtschaft)

- Wassermanagement (Wasser ist eines der limitierenden Elemente sowohl für das Pflanzenwachstum als auch für die biologische Aktivität des Bodens, die für den Humusaufbau von entscheidender Bedeutung ist. Durch gezielte Wurzelbewässerung, Kondenswasserrückgewinnung, und Steigerung des Wasserrückhaltvermögens lässt sich das System rasch optimieren.)

- Einsatz von Biokohle (Erhöhung der Wasser- und Nährstoffspeicherung, Bildung von Bodenkomplexen, Stimulation der mikrobiellen Bodenaktivität)

Probleme bei der Umsetzung

Die landwirtschaftlichen Ökosysteme in den Tropen und Subtropen sind bereits seit vielen Jahrzehnten überfordert. Dieser Zustand hat sich durch das Bevölkerungswachstum, die Intensivierung der Landwirtschaft und den Klimawandel weiter akzentuiert. Anstatt die Ernterückstände als Mulch auf den Feldern zu belassen oder zu kompostieren, werden sie verbrannt oder als Viehfutter verwendet. Und anstatt wenigstens den Dung der so gefütterten Tiere zur Herstellung von Bodensubstraten zu nutzen, wird er als Brennstoff verwendet, wodurch den Böden insgesamt jährlich bedeutend mehr Kohlenstoff und Nährstoffe entzogen, als ihnen zurückgeführt werden.

Um einen Wandel der landwirtschaftlichen Methoden zu erreichen, sind drei entscheidende Eckpunkte zu beachten:

- Umschichten der Entwicklungshilfe für industrielle Landwirtschaft, Düngemittel- Saatgut- und Nahrungsmittelimporte zu einer Entwicklungshilfe für landwirtschaftliche Schulen und Beratungsnetzwerke

- Wandel der Subventionen für Düngemittel in Subventionen für Humusaufbau

- Förderung alternativer Brennstoffe (Pyrolysekocher, Solarkocher, Anbau von Brennholzstreifen (Ackerforst), damit Ernterückstände wieder auf den Felder verbleiben können und die Nährstoffkreisläufe geschlossen werden.

Insofern die Erträge der Flächen vom ersten Jahr an steigen, wäre dieser Methodenwandel auch wirtschaftlich nachhaltig. Eine zusätzliche Finanzierung der neuen landwirtschaftlichen Schulen und der Ausbau alternativer Brennstoffe und Energiequellen ließe sich zudem über Klimazertifikate aufbauen. Denn...

Humusaufbau führt zur Reduktion des CO2-Gehaltes der Atmosphäre

Durch die Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes der Böden von weltweit 10% in den nächsten 100 Jahren könnte das Äquivalent von 900 Milliarden Tonnen CO2 im Boden sequestriert werden [Lal 2011]. Allein dadurch könnte der CO2-Gehalt der Atmosphäre um 110 ppm reduziert werden, womit dieser, sofern er nicht durch weitere industrielle Emissionen erhöht würde, wieder auf vorindustrielles Niveau sinken würde.

Die Bodensequestrierung von Kohlenstoff durch die Landwirtschaft ist daher auch laut McKinsey&Co (2009) die kosteneffizienteste Möglichkeit, um den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu reduzieren.

Laut Berechnungen ebenfalls von McKinsey&Co (2009) liegen im Vergleich dazu die Kosten für die Sequestrierung von CO2 durch das neue, von der Bunderregierung geförderte CCS-Verfahren (Carbon Capture Storage) zur Abscheidung von CO2 aus Rauchgas und dessen unterirdische Lagerung bei $60 - $100 pro Tonne CO2. Laut StateoilHydro betragen die Kosten sogar bis zu $280 [Reuters 2009], wobei jeweils die Risiken – ebenso wie bei der Atomenergie – nicht einberechnet sind!

Würden die Bauern für einen durchschnittlichen Humusaufbau von 0,03% pro Jahr ( 1 t C/ha) entsprechend der oben genannten Summen über CO2-Zertifikate gefördert, könnten sie mit jährlichen Einnahmen zwischen $210 und $360 (McKinsey) pro Hektar rechnen. Für die meisten Bauern in den Tropen und Subtropen wäre dies mehr als sie je an Ertrag erwirtschaftet haben. Aber vor allem würden ihre Böden wieder genug Nahrung für die Ernährung der Kinder hergeben.

Solang jedoch die Globalisierung vor allem eine Zentralisierung der Gewinne ist, wird eher die halbe Welt verhungern, als dass das Naheliegende getan wird.

Druckausgabe des Artikels im PDF-Format (hier)

Literaturnachweis

Aune JB, Lal R.: Agricultural productivity in the tropics and critical limits of properties of Oxisols, Ultisols and Alfisols. Tropical Agriculture 74: 96–103 (1997)

FAO: More People that ever are Victim of Hunger. Press Release, FAO, Rome, Italy (2009)

IPCC: Climate Change 2001. Scientific Basis. IPCC, Cambridge University Press: Cambridge; 851 pp (2001)

Kemper WD, Koch EJ: Aggregate Stability of Soils from Western United States and Canada. USDA Technical Bulletin No. 1355, Washington, DC (1966)

Lal, R: Enhancing crop yields in the developing countries through restoration of the soil organic carbon pool in agricultural lands. Land Degradation and Development 17, 197–209 (2006).

Lal R: Sequestering carbon in soils of agri-ecosystems. Food Policy 36, p33 – p39 (2011)

Loveland P, Webb J.: Is there a critical level of organic matter in the agricultural soils of temperate regions: a review. Soil & Tillage Research 70: 1–18 (2003).

McKinsey & Co: Pathways to a Low Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve. McKinsey & Co., London, UK (2009)

Reuters: http://www.reuters.com/article/2009/05/29/us-statoilhydro-carbon-idUSTRE54S4UF20090529 (2009)

Ruddiman W: The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago. Climatic Change 61: 261–293 (2003)

Siband P: Evolution des caracte´res et de la fertilite´ d’un sol rouge de Casamance. L’Agronomie Tropicale 29: 1228–1248 (1974)

Martin Steiner

02.06.2011 19:22

Es tut so gut, das zu lesen. Es ist so einfach und liegt auf der Hand, was hier beschrieben wird: Der Aufbau des Humus ist entscheidend für die Fruchtbarkeit des Bodens. Danke für Eure Forschungs- und Informationsarbeit.

Antonia Riva

04.06.2011 14:44

Ich habe aus meinem jämmerlichen Sandboden im Tessin mit EM-Hausbokashi und EM-Terra Preta-Bokashi eine wunderbare Gartenerde, die selbstverständlich gemulcht ist - erreicht. Das Gemüse ist gross und schmackhaft. Leider ist mein Garten zu klein um am Terra Preta-Versuch von Delinat mitmachen zu können aber auf Grund dieser Info habe ich mich auf das EM-Terra Preta-Bokashi gestürzt !! Danke Delinat :-)

Claudia Ceravolo

04.06.2011 14:50

Vielen Dank für diesen sehr spannenden und aufschlussreichen Artikel! Warum arbeiten z.B. Organisationen wie My climate etc. nicht an der Behebung dieses für die ganze Menschheit entscheidenden Problems? Was nützt es, wenn ich meine Flug-, Bahn-, Autoreise finanziell "kompensiere" und damit im Ausland die Wirtschaft statt die Landwirtschaft und Aufforstung "unterstützt" wird? "Dank" Fukushima steigt die CH zwar in unglaublich langen 25 Jahren wohl aus der Atomstromproduktion aus, doch wo und wie werden dann die Brennstäbe gelagert? Jetzt herrscht eine geradezu lächerliche Panik vor den EHEC Bakterien. Krampfhaft versuchen "die Forscher" rauszufinden, woher sie stammen. Doch niemand fragt sich, WARUM es überhaupt zu antibiotikaresistenten Bakterienstämmen kommen kann. Solange Pharma-/Saatgutriesen mit ihrer Gentechnologie die Landwirtschaft, Viehzucht und überhaupt die Biodiversität weltweit ruinieren, klonen und obendrauf noch patentieren können in ihrer blinden Macht- und Geldgier, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn es früher oder später jeden Einzelnen von uns (tödlich) trifft!

Auch in unserer kleinen Schweiz wird pro Sekunde 1 Kubikmeter Land zubetoniert/über-/verbaut. Bald wird es auch bei uns nicht mehr genug fruchtbares Landwirtschaftsland haben, wenn jede Gemeinde nur auf ihre Kasse schaut, anstatt mit Verantwortung das noch verbliebene Land zu schützen und für die zukünftigen Generationen zu hegen und zu pflegen.

Sorry, bin wohl ein bisschen vom Thema abgekommen, aber schlussendlich hängt alles zusammen und ich wünsche uns, dass wir noch rechtzeitig die Notbremse ziehen können, bevor Mutter Erde ihre Kraft und Geduld verliert und uns "aussterben lässt" wie die Dinosaurier.....

Jochen Binikowski

05.06.2011 10:03

"Anstatt die Ernterückstände als Mulch auf den Feldern zu belassen oder zu kompostieren, werden sie verbrannt oder als Viehfutter verwendet."

Das klingt unvernünftig, aber der Teufel steckt im Detail. Beim permanenten Reisanbau gibt es dazu nämlich derzeit keine ökonomisch machbare Alternative. Wenn man das Reisstroh einfach unterpflügen würde wird der Anteil frischer Biomasse (zusätzlich zu den eingepflügten Stoppeln) derart hoch, dass durch die Verrottungstemperatur die neuen Setzlinge eingehen.

Man kann auch nicht einfach einige Wochen bis zur Neupflanzung warten weil dann wegen des Unkrauts ein zweites mal gepflügt werden muß und der Ernteertrag pro Jahr wegen des längeren Intervalls sinkt. Läßt man den Strohhaufen bis zur übernächsten Pflanzung kompostieren handelt man sich eine Ratten- und Schlangenplage ein und verliert einen kleinen Teil der Anbaufläche.

Da die meisten Reisfelder nur über Trampelpfade erreichbar sind ist der Abtransport des Strohs oftmals viel zu teuer und würde, wenn überhaupt, nur Sinn machen wenn der Reisfarmer gleichzeitig Kühe hält die mit dem Stroh gefüttert werden. In diesem Fall stellt sich die Frage nach der Lagerung, denn Silage erfordert Kapital und know-how.

Fruchtfolgen sind auch keine gangbaren Alternativen weil ca. 99% aller Reisfelder nicht eingezäunt sind und deshalb das Problem der Erntediebstähle unbeherrschbar ist.

Eine Lösung des Problems könnten tragbare, kleine Pyrolyseanlagen sein. Aber das wird ohne Subventionen für die allermeisten Kleinbauern nicht funktionieren. Dann wäre noch zu klären wer diese Subventionen bezahlt und wie die ordnungsgemäße Verwendung kontrolliert werden kann.

Suboptimale Zustände beklagen ist einfach, machbare Lösungen zu entwickeln extrem schwierig. Die Probleme liegen nicht in der technischen Machbarkeit sondern in der Finanzierung.

Fredy Abächerli

13.06.2011 11:38

Hallo Hans-Peter

Vielen Dank für Deinen Bericht über die Wichtigkeit des Humusaufbaus. Ich schreibe meine zusätzlichen Anregungen zum Klimafarming hier hinein, damit vielleicht auch andere Personen mithelfen, meine Ideen weiterzuentwickeln.

Weil wir in der Schweiz gleichmässig verteilt Regen erhalten, merken die Bauern und die Gesellschaft die Folgen des Humusverlustes bisher kaum. Das Thema Klimawandel wird jedoch fast täglich diskutiert und es wird viel Geld in die Erforschung und in die Kompensationsgeschäfte für Treibhausgase gesteckt.

In den beiden Büchern "Dreck - Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füssen verliert" (von David Montgomery) und "Die letzte Chance - für eine Zukunft ohne Not" (von Annie Francé-Harrar) empfehlen die Autoren übereinstimmend die weltweite Umstellung auf eine neue ökologische Humus-Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die imstande ist, hohe Erträge zu produzieren und dabei den Humusgehalt der Böden so fördert, dass die Bodenbildung gleich gross oder sogar grösser als die Erosion ist. Aber wie können wir diese Notwendigkeit unserer Gesellschaft und der Politik erklären? Wir müssen Klimafarming noch stärker mit dem Thema des Klimawandels und seinen Ursachen in Verbindung bringen.

Beim wiederholten Studium des Versuches von Dr. Claudia Kammann von der Justus-Liebig Universität Giessen über das "C-Sequestrierungspotential und Eignung von Torfersatzstoffen, hergestellt aus Produkten der Landschaftspflege und Biochar" verglichen mit meinen eigenen Topfpflanzenversuchen (Gemüse in handelsüblichen Kübelpflanzenerden und Humuskomposten mit Biokohle) und der Humus-Nährstoffbilanz bei unseren "Humuswirtschafts-Bauern" in der Region Zug zeigt sich der grosse Unterschied in der "Klimaeffizienz der Nahrungsmittelproduktion". Das ist das Verhältnis der Produktivität zu den dabei verursachten Treibhausgasemissionen (Kohlendioxid, Methangas, Ammoniak und Lachgas) eines Betriebes. Im oben erwähnten Versuch war die "Klimaeffizienz der Produktion" - Beziehung zwischen Produktivität und Treibhausgasemissionen - von Bionika Humuskompost-Biokohle Substraten gegenüber Torferdesubstraten um über 100 mal besser!

Heute wird der Erfolg eines Bauern mit dem Ertrag in kg je Hektar oder je Kuh gemessen, ohne Berücksichtigung des Inputs und des Verbrauchs an Ressourcen. Beginnen wir doch die Zusammenhänge Humuswirtschaft - Pflanzenerträge - Treibhausgasemissionen mit Klimafarming zu aufzuzeigen! Was meint ihr dazu?

Äender

04.07.2011 10:00

Bevor der weisse Mensch in die Welt zog lebten die von ihm kolonisierten Völker im Einklang mit der Natur und ziemlich friedlich. Sie fuhren zwar keine Autos, hatten keine Klimaanlagen, keine Massenvernichtungswaffen, aber sie hatten was sie brauchten. Jetzt sind sie versklavt, sie gehören zur "3. Welt" (obwohl es doch nur 1 Welt gibt), sie bekriegen sich, sie leiden Hunger und das was sie brauchen wird vom weissen Menschen definiert. Und dazu gehören leider auch die zahllosen unsinnigen Chemikalien durch die die Landwirtschaft angeblich mehr Nahrung bringen soll... in Wirklichkeit aber nur den guten und kurzfristig unersetzlichen Boden ruiniert.

Jochen Binikowski

04.07.2011 14:46

Na ja, dann erklären Sie mal woher die Araber und Römer (ohne Autos und Klimaanlagen) die schwarzafrikanischen Sklaven herbekommen haben und wieso in vorindustrieller Zeit Hungersnöte viel häufiger waren und die Menschen nur im Schnitt 30 Jahre alt wurden? Das ist heute bei den wenigen noch isoliert lebenden Dschungel-Ureinwohnern nicht viel anders.

Jede Zeit hat nun mal seine Vor- und Nachteile gehabt. Nach dem Motto: Früher war die Zukunft auch viel besser...

Jonas Léchot

15.01.2012 21:00

Hallo zusammen

dieser Artikel ist sehr interessant. Wenn man herumschaut sieht man meistens kahle, gepflügte Felder (vor allem im Winter)... als wäre Boden (Humus) eine fossile Ressource die zum Verbrauchen da ist.

Ich habe mich seit kurzer Zeit mit Permakultur beschäftigt und bin unter anderem auch auf einen sehr tollen Film gestossen. Es handelt sich um eine Dokumentation über den Bauern Yacouba Sawadogo aus Burkina Faso, der gegen die Verwüstung kämpft, und dies mit riesigem Erfolg.

Aaron Schmidtmann

11.01.2013 19:07

Hallo, sowohl SIBAND, als auch Robert Lal sprechen in ihren Arbeiten niemals vom Humusgehalt, sondern IMMER vom organic carbon bzw. carbone organique. Diese Werte sind mit 1,72 zu multiplizieren, damit der Humusgehalt rauskommt! also ein Gehalt von Organic carbon von 2% entspricht einem Humusgehalt von 3,44%, was ja schon sehr nah dran ist an den 3,5%, die Ihr für gesunden Boden ansetzt, oder ist dort auch wieder der organische Kohlenstoff gemeint!

nichts für ungut, aber das kommt nicht gut, organischen Kohlenstoff und Humusgehalt zu verwechseln.

hps

13.01.2013 00:00

Wir haben für den Artikel die Corg-Angaben in der Regel in Humusgehalt umgerechnet (eben die Multiplikation 1.72) und da, wo es relevant war, sowohl Humus als auch in Klammern Corg angegeben. Gern überprüfen wir es noch einmal genau, um auszuschließen, das falsche Werte angegeben wurden. Vielen Dank.

Achim Kruft

19.01.2013 12:07

Hallo, hier die deutsche Erklärung zum Bauern Yacouba Sawadogo aus Burkina Faso und wie er es gemacht hat : http://www.energieleben.at/der-mann-der-die-wuste-aufhielt/